全氟丁基戊烷,在眼科手术中的奇妙作用

在眼科手术领域,硅油常常被用作玻璃体填塞剂,但它也会带来一系列让人头疼的并发症。其中,硅油乳化形成小液滴,以及与全氟碳液体接触后形成 “粘性硅油”,不仅会附着在眼内晶状体或视网膜上,影响视力,还可能需要再次手术干预。而全氟丁基戊烷(F4H5)的出现,给解决这些问题带来了新的希望。

摘要

全氟丁基戊烷(F4H5)因高效溶解硅油特性被广泛应用,其对角膜内皮的安全性尚存争议。德国汉堡 - 埃彭多夫大学医学中心团队Daniel A. Wenzel等人通过猪角膜器官模型,系统评估全氟丁基戊烷暴露时间对内皮细胞的影响,为临床安全操作提供关键证据。

F4H5 的独特优势

全氟丁基戊烷是一种具有出色两亲性和理化特性的半氟化烷烃。在清除硅油残留方面,它展现出了独特的优势。相比其他用于尝试清除 “粘性硅油” 的半氟化烷烃(如 F6H8),全氟丁基戊烷去除硅油的效率明显更高,能够有效清除乳化的硅油滴和附着在视网膜或眼内晶状体上的 “粘性硅油”,这使得它在眼科手术中具有极大的应用潜力。

试验设计

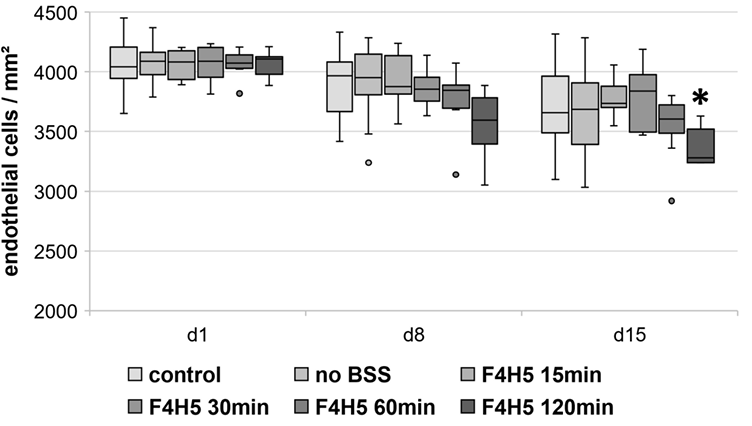

为了探究全氟丁基戊烷对角膜内皮细胞的影响,研究人员采用了猪角膜内皮器官培养模型进行试验。研究人员将 “分裂角膜” 在全氟丁基戊烷中分别孵育 15 分钟、30 分钟、60 分钟和 120 分钟,对照组则使用平衡盐溶液(BSS)。在培养的第 1 天、第 8 天和第 15 天,研究人员手动评估角膜内皮细胞密度(ECD);在第 15 天,经过组织学染色(台盼蓝、茜素红 S)后,对细胞的形态变化(重构图形、玫瑰花结形成、茜素红染色细胞)进行评估。

试验结果

试验结果显示,短期接触全氟丁基戊烷(≤30 分钟)时,角膜内皮细胞密度和形态特征没有受到显著影响。这意味着在这个时间范围内使用全氟丁基戊烷,对角膜内皮细胞较为安全,不会造成明显的损伤 。而当接触时间延长到 120 分钟时,与对照组相比,角膜内皮细胞密度在第 15 天显著降低,这表明较长时间接触全氟丁基戊烷会对角膜内皮细胞密度产生负面影响 。

ECD was significantly reduced after incubation in F4H5 for 120min (median ± 25%/75%-quartile; 3281 ± 43/222 cells/mm²; p = 0.046) on d15 compared to controls (3658 ± 129/296 cells/mm²), but not after shorter incubation times (15, 30, 60min)

结论

总体而言,全氟丁基戊烷在清除硅油残留方面具有显著优势,能为眼科手术中硅油残留问题提供有效的解决方案。不过,在使用全氟丁基戊烷时,需要严格控制其与角膜内皮细胞的接触时间。短期接触(≤30 分钟)对角膜内皮细胞较为安全,而较长时间接触(≥60 - 120 分钟)可能会导致角膜内皮细胞密度下降和形态改变。这一研究结果为临床合理使用全氟丁基戊烷提供了重要依据,有助于在发挥其优势的同时,最大程度减少对眼部组织的潜在损害。

参考文献:Wenzel DA, Kunzmann BC, Druchkiv V, Hellwinkel O, Spitzer MS, Schultheiss M. Effects of Perfluorobutylpentane (F4H5) on Corneal Endothelial Cells. Curr Eye Res. 2019 Aug;44(8):823-831. doi: 10.1080/02713683.2019.1597891. Epub 2019 Apr 24. PMID: 30892089.

.END.

关于君隽未来

君隽未来(江苏)生物医药有限公司创立于2021年,总部位于南京市江北新区生物医药谷。公司以“生命进化的倒计时”为核心使命,由973国家重大专项首席科学家、中华医学会权威专家、MIT全球高被引科学家等人才领衔,致力于开拓未来医学中的关键技术及先进材料。

当前,公司正着力打造自主创新的微环境药物平台及其氟碳人造组织液核心原料,广泛用于治疗氧稳态失衡、氧化应激引起的各类损伤及炎性疾病。该平台瞄准国家卡脖子产业空白及重大战略需求,现已衍生出安替菲®通用型人造血液、傲赋明®人造泪液、芙洛灵®导光凝胶、创面敷料等Best-in /First-in-class特色医疗管线,以及面向消费市场的眸迪®氟碳润眼液、隽®功效护肤系列产品。

相关科研成果“基于生物材料为载体的纳米药物基础研究”获教育部科技进步一等奖,临床前研究联合南京大学、首都医科大学、北京友谊医院等多家机构发表于国际一流刊物《Biomaterials》,多个产品现已进入临床验证/注册申报阶段。