动态 | 君隽未来联合北京友谊医院于国际权威期刊再发文,综述纳米材料在伤口愈合中的机遇和挑战

近日,君隽未来联合首都医科大学附属北京友谊医院普外科在国际刊物《Chemical Engineering Journal》(SCI一区,IF=13.3)上发表了题为“Opportunities and challenges of nanomaterials in wound healing: Advances, mechanisms, and perspectives”的研究综述。该文全面阐述了伤口的生理愈合过程以及纳米材料在伤口愈合中的最新应用,并系统阐明了纳米材料在伤口愈合不同阶段的作用机制。此外,该文还强调了目前在伤口治疗中使用纳米材料的局限性和不足。考虑到利用纳米材料进行伤口愈合的现状,此综述提出了未来研究的新视角,并为该领域的研究人员提供了宝贵的方向和创新思路。

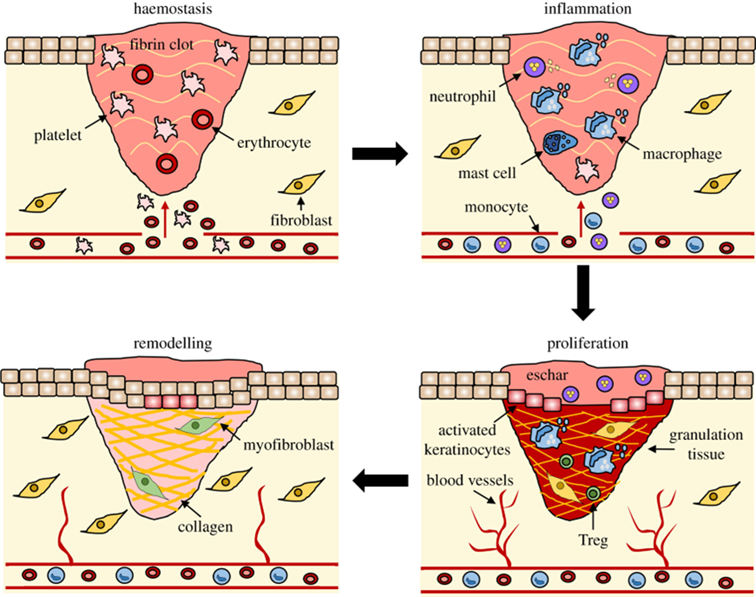

伤口愈合是一个复杂的生物过程,包括四个不同的阶段:止血、炎症、增殖和皮肤重塑。其主要目的是恢复皮肤的结构和功能,确保其完整性和最佳性能。当人体无法通过正常和及时的修复过程实现解剖学和功能上的完整性时,就会形成慢性伤口,这通常会导致长期疼痛、活动能力下降和感染风险增加。影响慢性伤口形成的主要因素包括糖尿病、感染、静脉功能不全、肥胖和外周血管疾病。慢性伤口的无效愈合给医疗保健系统带来了沉重负担,导致住院时间延长、医疗干预频繁以及医疗保健成本增加。在这个充满挑战的领域,纳米材料引起了人们的极大关注,并显示出巨大的潜力。纳米材料具有高的表面体积比、特殊的光学特性以及优异的生物相容性等独特的物理和化学性质。这些特性使纳米材料在伤口愈合特别是慢性伤口中发挥了独特的作用。近年来,纳米材料在伤口治疗领域得到了广泛的应用。它们可以用于局部药物递送,通过控制药物释放来促进伤口愈合或抑制感染。

伤口生理性愈合的四个阶段

在这篇综述中,首先对生理伤口愈合过程进行了简要概述。然后,介绍了伤口治疗方法,目前,许多现代治疗方法已应用于临床,包括高压氧疗法、负压伤口治疗、生物工程细胞构建、血管手术和皮肤替代治疗。上述治疗方法各有优势,但普遍存在疗效不足、机制不明、技术不成熟等问题。接下来进一步讨论纳米材料应用于伤口治疗的优势和前景。阐述了不同维度的纳米材料如纳米颗粒、纳米纤维、纳米膜和纳米水凝胶在伤口愈合的特殊性能和优势。

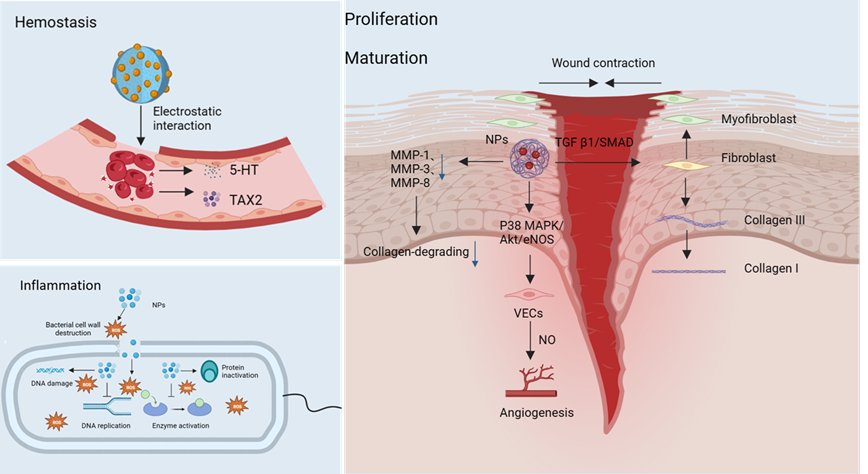

从伤口愈合的四个阶段的角度,重点总结了纳米材料在伤口愈合中的相关研究和作用机制。在止血阶段,纳米材料能够通过增强血小板聚集和激活凝血因子来加速血凝块的形成,从而有效止血。在炎症阶段,纳米材料有助于调节机体的炎症反应,抑制细菌生长,加快伤口清洁,从而控制炎症,降低感染风险。同时可以通过在纳米材料表面或内部封装抗菌药物,提高药物的稳定性,减少药物的分解和降解,从而延长药物的作用时间。这种有针对性的控释特性使纳米材料能够将高浓度的抗菌药物输送到感染部位,从而最大限度地减少对全身用药的需求及其副作用。在增殖阶段,纳米材料提供支持性框架,并释放适当的生物活性物质,刺激细胞增殖,促进新鲜组织的生成。在重塑阶段,纳米材料可以调节细胞分化和细胞外基质的重建,促进伤口愈合,最终形成功能完善的组织。

纳米材料在伤口愈合不同阶段所涉及的细胞和分子机制

虽然纳米材料在伤口愈合中的机制研究还处于初级阶段,但其潜力和前景是十分广阔的。纳米材料的细胞毒性、长期效应和安全性有待进一步深入研究和评价。目前主要的转化障碍可能包括制造成本、稳定性、生物相容性、毒性以及国际标准和法规。在未来的研究和临床应用中,纳米材料有望在推动伤口疗法进步方面发挥关键作用。开展进一步的研究和临床试验将加深我们对纳米材料作用机制的了解,并有助于解决与纳米材料安全性和有效性相关的问题。

·END·

关于君隽未来

君隽未来(江苏)生物医药有限公司创立于2021年,总部位于南京市江北新区生物医药谷。公司以“生命进化的倒计时”为核心使命,由973国家重大专项首席科学家、中华医学会权威专家、MIT全球高被引科学家等人才领衔,致力于开拓未来医学中的关键技术及先进材料。

公司当前正着力打造自主创新的微环境药物平台及其人造组织液核心原料,广泛应用于治疗氧稳态失衡、氧化应激引起的各类损伤及炎性疾病。该平台瞄准国家卡脖子产业空白及重大战略需求,现已衍生出安替菲®通用型人造血液、傲赋明®人造泪液、芙洛灵®创面敷料等Best-in/First-in-class特色医疗管线,以及面向消费市场的隽/Junance®功效护肤系列产品。

相关科研成果“基于生物材料为载体的纳米药物基础研究”获教育部科技进步一等奖,临床前研究联合南京大学、首都医科大学、北京友谊医院等多家机构发表于国际一流刊物《Biomaterials》,多个产品现已进入临床验证/注册申报阶段。